-

- 当法人では、生活・ビジネス・遊びなど、土地資源を活用するすべての取組の永続化を目指して、様々な事例に取り組みながら新たな仕組み作りに挑んでいます。

LRプロジェクト紹介

-

- 「LR」とは「Land Resource(土地資源)」の略語です。

- 当法人が関わる「永続化を目指す土地利用プロジェクト」をご紹介します。

|

|

|

|

|

|

事業目的

-

- 土地を分割や売却を前提とする資産でなく永続的な資源として、共同所有や法人所有による総有を促進し、利活用収益をもってその利用価値を高めることで、地域社会の健全な育成に寄与すること。

事業の仕組み

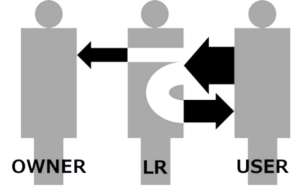

仕組み1.非営利地主業

・・・不動産から地球資源へ

-

- 土地所有者の役割は事業や開発ではなく、納税することです。

- 放置せず、そのまま提供することで、利活用する人たちから使用料を徴収し、そこから納税分した残りすべてを、土地資源の魅力や価値を高めるために支出する非営利事業です。

-

- 所有権賃貸:固都税相当額(所有相当)での賃貸事業

- 国づくり業務:賃貸収益で資源価値を高める事業

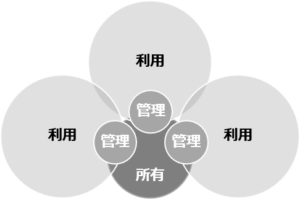

仕組み2.地主クラブ

・・・個人所有から総有へ

-

- 土地の所有権は個人の財産でなく、何人でも共有できる権利です。

- 細切れの土地を一人ずつ所有するのでなく、多くの土地を大勢で共有することで、豊かな地域とコミュニティづくりが可能になります。

-

- 分割共有(所有権分割):使用権を賃貸する共有組織

- 持ち寄り共有:法人が事務局となる土地共有組織

- 法人所属総有:法人が所有権を取得し所属者が共有

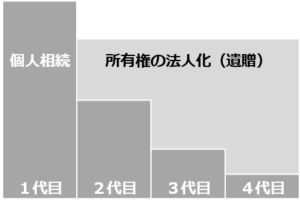

仕組み3.地主法人

・・・財産相続から事業継承へ

-

- 相続は贈り物でなく、夢や願いを叶えるための引継ぎです。

- 土地を単なる財産でなく、夢や願いを叶えるための事業を前提に所有権を法人化することで、世代を超えて未来を共有し、永続的な継承を実現します。

-

- 寄付売買:法人に売却し、代金を法人に寄付する

- 定借売買:法人に売却し、代金で定期借家権賃貸する

- 所有権賃貸:法人に、固都税相当の賃料で賃貸する

業務内容

A.取得・運営業務

・・・当法人が主体(地主)となる業務

B.支援・連携業務

・・・他の法人や個人を対象とする業務

-

- 事務局支援

・・・土地資源を運営するコミュニティの事務局を担う- 共有コミュニティ事務局業務

・・・名栗の森オーナーシップクラブ - 運営コミュニティ事務局業務

・・・砧むらおばちゃん会議

・・・ふきの庭

・・・農とみどり

- 共有コミュニティ事務局業務

- 共同所有管理業務

- ・・・一宮庵(一宮庵クラブ)

- 総有管理

- 事務局支援

C.普及・啓発業務

・・・すべての方を対象とする業務

その他・事務局運営

-

- 協会の運営、経営、及び会員の管理

- 全ての活動は公開しておりますので、興味のある方は気軽にご連絡ください

■主な行事

-

- 年次総会 日時:2月中旬、場所:笑恵館

- オンラインMTG 日時:第2,4火曜日 20~21時

- 事業説明会 日時:毎週土曜日、場所:笑恵館