歴史はあたかも、地主を滅ぼそうとしていたように思えたのだが、それは違っていたようだ。土地利用の推進は政府が担っているように思われているが、それはインフラや資源となる公有地だけであり、暮らしや経済を担う民有地からは固定資産税や相続税を取るだけだ。補助金だらけの福祉やサポートが充実するばかりで、 “ベーシックライフ” の続きを読む

後出しの夢

地主の学校の執筆作業が、ようやくはかどり出し、何とか30%程度にこぎつけた。遅くとも8月中には完成し、9月には延び延びになっているSHO-KEI-KAN展Ⅴで、展示リリースしたいと思っている。執筆のスタートに当たり、一番苦労したのが、この本のまえがきだ。地主の学校という仮タイトルにしても判り難いのに、その内容はもっとわかりにくい。まあ、判り難いからこそ、書籍化を決めじっくり説明しようと思うのだが、 “後出しの夢” の続きを読む

未来の無い社会

あなたは未来についてまじめに考えているか。世の中は変化が激しいので、未来を考えるのは難しいなどと、いい加減なことを行っていないだろうか。確かに昔は、何百年も社会が変わらないことが普通だったので、未来は考えなくてもわかったかもしれない。長く続いた徳川時代なら、家業や家督を子孫に引き継ぐ “未来の無い社会” の続きを読む

であることと、らしいこと

オーナーシップとは「所有者らしさ」のこと。実際の所有者であるかどうかでなく、所有者として必要なことを備え持っているかどうかということだ。所有権とは、自分のモノを自由に使い、自由に稼ぎ、自由に処分できる権利というが、その権利を行使することがオーナーシップには不可欠だ。したがって、 “であることと、らしいこと” の続きを読む

非法人地域と都市国家

【非法人地域(ひほうじんちいき、英: unincorporated area)、または未法人化地域、未編入地域】とは、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリアなどの国に存在する、市町村に相当する最小区分の地方自治体(基礎自治体)に属さない地域である。 “非法人地域と都市国家” の続きを読む

行動から思いつくこと

11月は、11日間にわたり古民家の活用事例を見て回った。当初リストアップした216件のうち、訪問できたのは174件で、まだ西神奈川や千葉エリアなどが残っているが、調査はこれで一区切りとし、今日はその結果を簡単に総括したい。そもそも僕は何を探していたのか。それは、「古民家の背後に所有者あり」という仮説を確認するためだ。古民家には所有者が培ってきた良質な空間環境、所有者にとって捨てがたい価値、 “行動から思いつくこと” の続きを読む

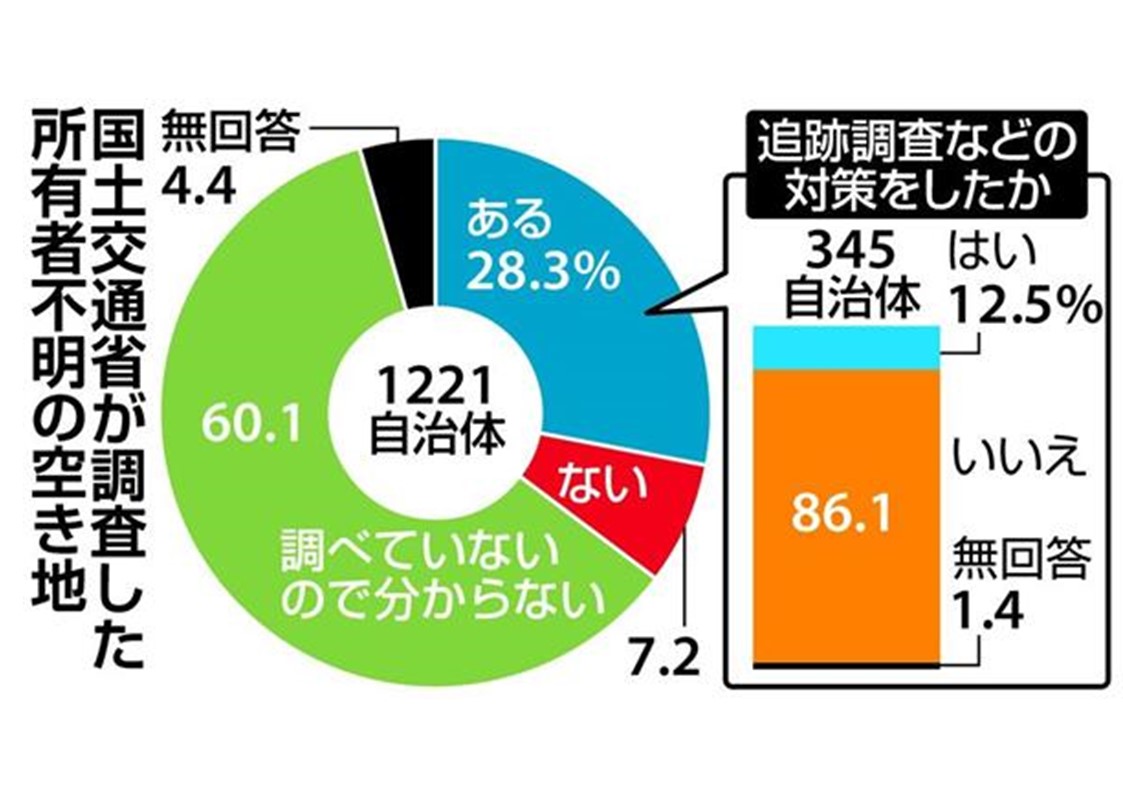

ランドバンクという言葉

昨年開催したSHO-KEI-KAN展Ⅲで紹介した「ランドバンク」が、じわじわと脚光を浴びつつある。

【アメリカの取り組み】一部の州で先進的に活用しているランドバンク(LB)は自治体内に設置される州法で定められた行政組織のこと。固定資産税を一定期間滞納した物件は、裁判所等の手続きを経て、郡のLB の所有とすることができる。LB は、放棄物件の活用を図るため、様々な事業を行う。また、 “ランドバンクという言葉” の続きを読む

土地問題の「無から有」

先日、兵庫県H市にある「どうしようもない土地」の相談を受けた。約6,000㎡の休耕田の一角に築100年を超える古民家が建っているのだが、リフォームはもちろんのことシロアリの駆除費用も捻出できないため、このままだと朽ち “土地問題の「無から有」” の続きを読む

余りと不足

空き家問題というと、家が余っている問題に思われる。確かに住宅は供給過剰で、賃貸住宅の2割が空いている。その結果、入居者の取り合い、家賃の暴落、賃貸事業の破たんなど、大家にとって受難の時代だ。だが、生活者の側から見れば、家賃が下がるのはいいことだし、大家の苦しみなどぜいたくな悩みにすぎず、 “余りと不足” の続きを読む

なんとかシップ

広辞苑を調べていたら、【スポーツマンシップ:正々堂々と公明に争う、スポーツマンにふさわしい態度】という記載を見つけた。「・・・シップ」を、「・・・にふさわしい態度」とは、とても分かりやすい表現だ。フレンドシップ、メンバーシップ、チャンピオンシップ、リーダーシップ、そして「オーナーシップ」とは、まさに “なんとかシップ” の続きを読む